大腸桿菌O157:H7--全球食源性疾病防控的焦點病原體

在我國食品安全監測體系中,大腸桿菌O157被列為重點防控的食源性致病菌。作為腸出血性大腸桿菌(EHEC)最具代表性的致病血清型,該病原體已被衛生部列入21世紀重大公共衛生威脅病原體名錄(12種)。其致病機制主要體現為產志賀毒素特性,感染后可引發從水樣腹瀉到出血性腸炎等消化道癥狀,重癥患者可能發展為溶血性尿毒綜合征(HUS)或血栓性血小板減少性紫癜(TTP)等致命性并發癥,具有較高的致死風險

一、病原學特征與分子致病機制

1. 毒力因子系統

志賀毒素(Stx):

由前噬菌體編碼的AB5型毒素,通過核糖體失活機制導致腸上皮細胞凋亡

Stx1與Stx2亞型:Stx2毒力強度比Stx1高1000倍

基因定位:染色體毒力島(OI-122)攜帶粘附因子eae基因

2. 抗生素耐藥性演化

攜帶blaCTX-M-15型超廣譜β-內酰胺酶(ESBLs)

氟喹諾酮類耐藥率:中國2015-2020年從12.3%上升至37.6%

3. 環境適應性

耐酸性:pH 2.0環境中存活≥2小時

生物膜形成能力:在4℃冷藏條件下仍能形成成熟生物膜(72h)

二、全球流行病學特征

1. 時空分布格局(WHO 2023數據)

|

地區 |

年發病率(/10萬) |

主要傳播媒介 |

高發季節 |

|

北美 |

8.7 |

未滅菌牛肉制品 |

6-9月 |

|

歐盟 |

5.2 |

生鮮蔬菜(芽菜類) |

全年散發 |

|

東亞 |

3.8 |

豬肉及其制品 |

7-10月 |

|

非洲 |

1.5 |

未巴氏消毒乳 |

雨季高峰 |

2. 中國流行特征

時空聚集性:

長三角地區夏季發病率達8.95/10萬(2018-2022監測數據)

分子分型特征:

MLST分型顯示ST11(55.7%)、ST21(23.2%)為優勢克隆系

三、食品污染動態監測

1. 供應鏈污染熱點分析(基于CiteSpace可視化研究)

中國湖北豬肉供應鏈:

graph LR

A[養殖場 12.5%] --> B[屠宰場 86.25%]

B --> C[批發市場 53.3%]

C --> D[超市 28.3%]

D --> E[家庭廚房]

關鍵控制點:

屠宰環節交叉污染貢獻率>70%(PFGE溯源數據)

2. 國際對比研究

|

國家 |

樣本類型 |

污染率 |

MPN范圍 |

關鍵風險因素 |

|

中國湖北 |

豬肉供應鏈 |

41.3% |

3-1100 MPN/g |

刀具交叉污染(OR=4.32) |

|

埃塞俄比亞 |

肉牛屠宰場 |

0.54-0.81% |

- |

屠宰場衛生評級(RR=6.71) |

|

馬來西亞 |

零售牛肉 |

20-89.5% |

3-1100 MPN/g |

冷鏈斷裂時長(β=0.87) |

四、定量微生物風險評估(QMRA)模型構建

1. 暴露評估模塊

劑量-反應關系:Beta-Poisson模型參數

P_{ill} = 1 - (1 + N/\beta)^{-\alpha}

其中α=0.145,β=7.59(WHO 2021標準參數)

2. 馬來西亞案例解析

風險預測:

def calculate_risk(contamination_rate, serving_size):

exposure = contamination_rate * serving_size

probability = 1 - (1 + exposure/7.59)**(-0.145)

return probability * population

輸出結果:年發病數1.83×10^4例(95%CI:1.12-2.64×10^4)

3. 敏感性分析

關鍵參數影響度:

烹飪中心溫度(貢獻率38.7%)

冷鏈運輸時間(貢獻率25.3%)

初始污染水平(貢獻率19.6%)

五、防控技術體系創新

1. 快速檢測技術

免疫磁珠富集技術:檢測限達1 CFU/25g(ISO/TS 13136:2012)

CRISPR-Cas12a檢測:實現30分鐘現場檢測(Biosens Bioelectron, 2023)

2. 干預策略優化

屠宰場關鍵控制:

胴體蒸汽噴淋(82℃×10s,降低3.2 log CFU/cm2)

有機酸復合消毒(2%乳酸+1%乙酸,降低4.1 log CFU/cm2)

家庭風險管控:

烹飪中心溫度≥72℃保持15秒

生熟刀具嚴格分離(降低交叉污染率89%)

3. 疫苗研發進展

Stx類毒素疫苗:Ⅲ期臨床試驗保護率62.3%(Lancet Infect Dis 2022)

粘附因子疫苗:EspA抗原納米顆粒疫苗進入臨床前研究

六、國際防控經驗借鑒

美國"農場到餐桌"計劃:

實施HACCP強制認證,牛肉制品O157檢出率下降76%(1998-2020)

日本生鮮蔬菜輻照制度:

批準7kGy電子束處理芽菜類,O157殺滅率>6 log

歐盟快速預警系統(RASFF):

2022年攔截O157污染食品37批次,平均響應時間<48h

結語:多維度防控體系的構建

面對O157:H7帶來的持續挑戰,需要整合分子流行病學監測、智能風險評估和靶向干預技術。隨著單細胞測序技術的突破(檢出限達0.1 CFU)和噬菌體精準消殺技術的應用,人類正逐步建立起從分子層面到全球供應鏈的立體防控網絡。但防控成效的持續提升,仍需依賴食品生產經營者的規范操作與消費者的科學認知共同作用。

脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡

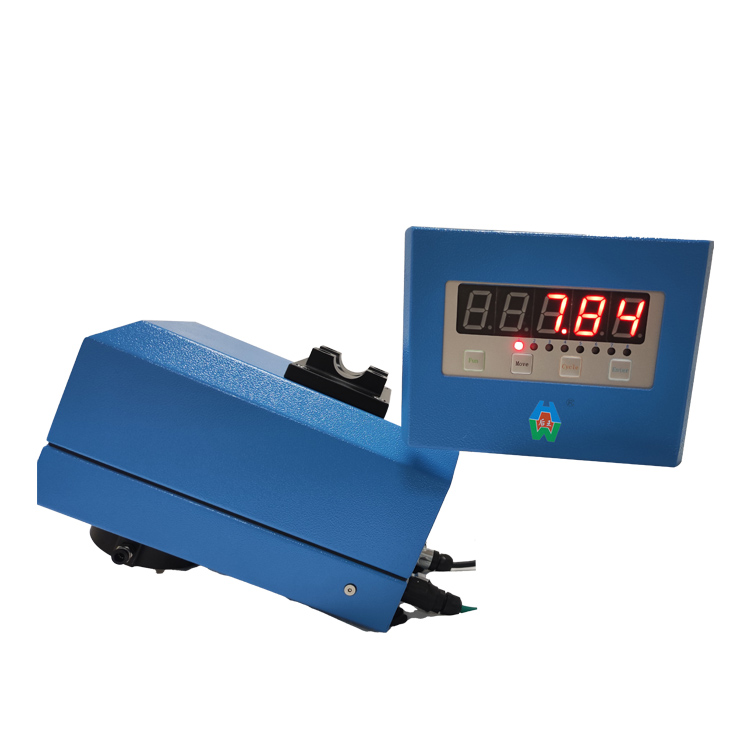

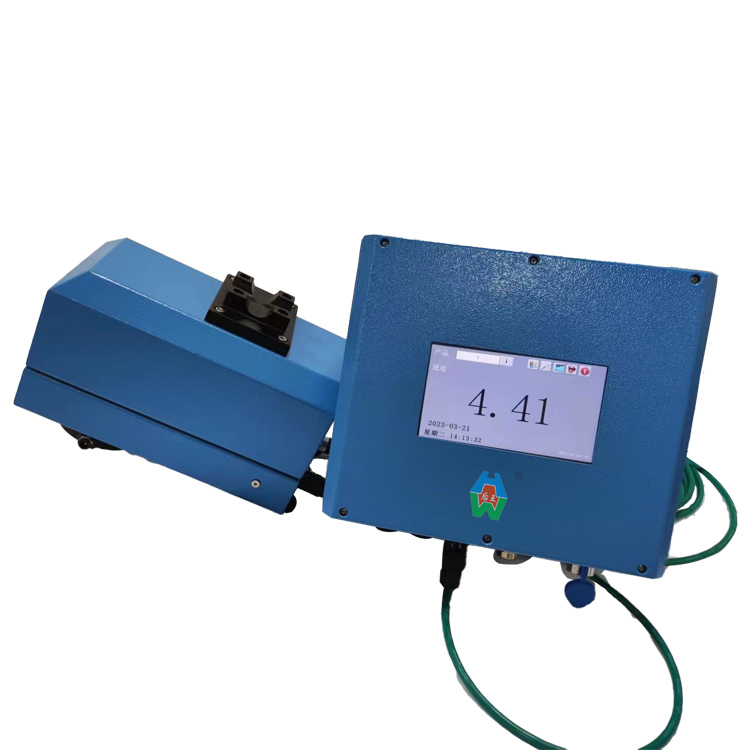

脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡 磷酸鹽(保水劑)檢測儀

磷酸鹽(保水劑)檢測儀 磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒

磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒 肉類安全檢測儀

肉類安全檢測儀 多參數水質快速檢測儀

多參數水質快速檢測儀 抗生素殘留快速檢測儀

抗生素殘留快速檢測儀 熒光增白劑檢測儀

熒光增白劑檢測儀 在線紅外水分儀

在線紅外水分儀 近紅外全光譜水分儀

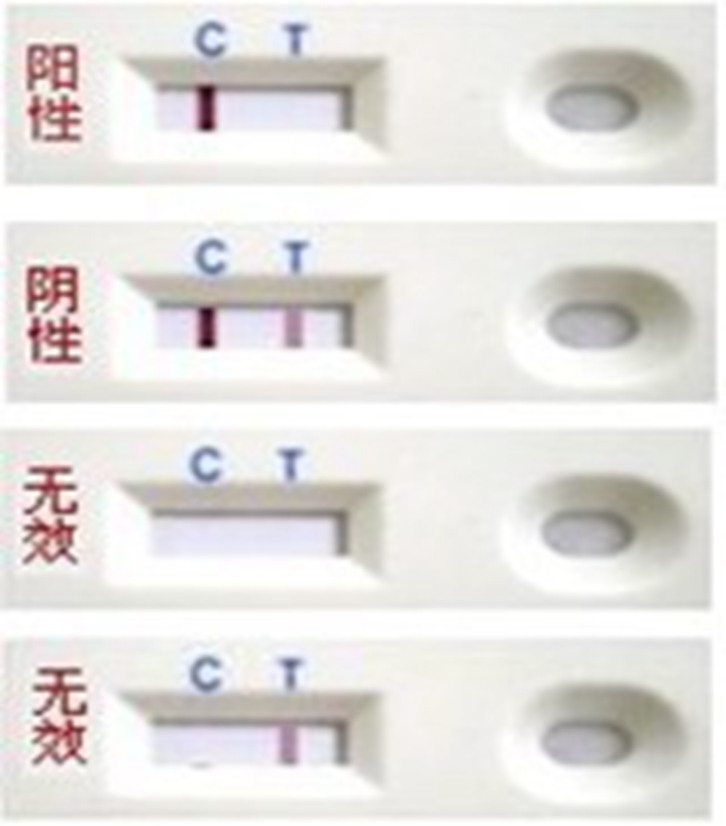

近紅外全光譜水分儀 農藥殘留檢測卡(膠體金法)

農藥殘留檢測卡(膠體金法) 卡爾-費休電量法水分儀

卡爾-費休電量法水分儀 烘干法水分測定儀

烘干法水分測定儀 藥物殘留快速檢測儀

藥物殘留快速檢測儀 瘦肉精快速檢測儀

瘦肉精快速檢測儀 明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒

明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒 水分快速測定儀

水分快速測定儀 手持式ATP熒光檢測儀

手持式ATP熒光檢測儀 ATP生物熒光檢測儀

ATP生物熒光檢測儀 食用油品質快速檢測儀

食用油品質快速檢測儀 食品色素檢測儀

食品色素檢測儀 金標讀數儀

金標讀數儀 熒光定量分析儀

熒光定量分析儀 農藥殘毒檢測儀

農藥殘毒檢測儀 食物中毒檢測箱

食物中毒檢測箱 全能型食品安全檢測箱

全能型食品安全檢測箱 農藥殘留檢測試劑盒(紙片法)

農藥殘留檢測試劑盒(紙片法) 脫氫乙酸鈉檢測儀

脫氫乙酸鈉檢測儀 苯甲酸鈉含量檢測試劑盒

苯甲酸鈉含量檢測試劑盒 過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒

過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒 六通道多功能食品安全檢測儀

六通道多功能食品安全檢測儀 醬油氨基酸態氮檢測儀

醬油氨基酸態氮檢測儀 重金屬鉛快速檢測卡

重金屬鉛快速檢測卡 橡膠固含量檢測儀

橡膠固含量檢測儀 膠體金水產品藥物殘留檢測儀

膠體金水產品藥物殘留檢測儀 全自動微量水分測定儀

全自動微量水分測定儀 赭曲霉毒素A檢測儀

赭曲霉毒素A檢測儀 病害肉檢測儀

病害肉檢測儀 SF-60鹵素水分測定儀

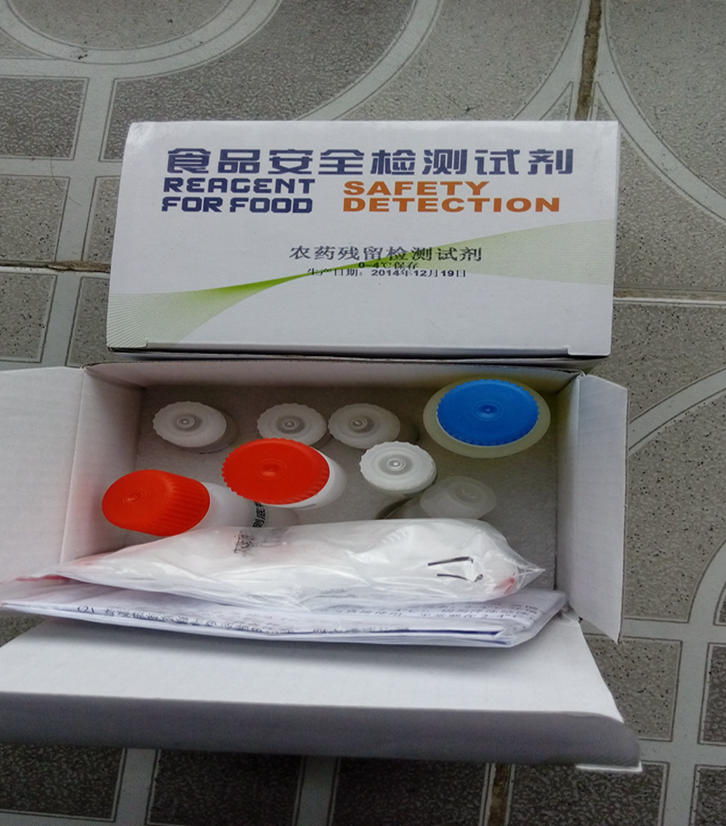

SF-60鹵素水分測定儀 農藥殘留檢測試劑盒

農藥殘留檢測試劑盒 動物疫病檢測儀

動物疫病檢測儀 依維柯食品質量安全檢測車

依維柯食品質量安全檢測車 抗生素藥物殘留檢測儀

抗生素藥物殘留檢測儀 黃曲霉毒素檢測儀

黃曲霉毒素檢測儀 T-2毒素檢測儀

T-2毒素檢測儀 嘔吐毒素熒光定量檢測儀

嘔吐毒素熒光定量檢測儀 真菌毒素熒光定量檢測儀

真菌毒素熒光定量檢測儀 農產品質量安全檢測儀

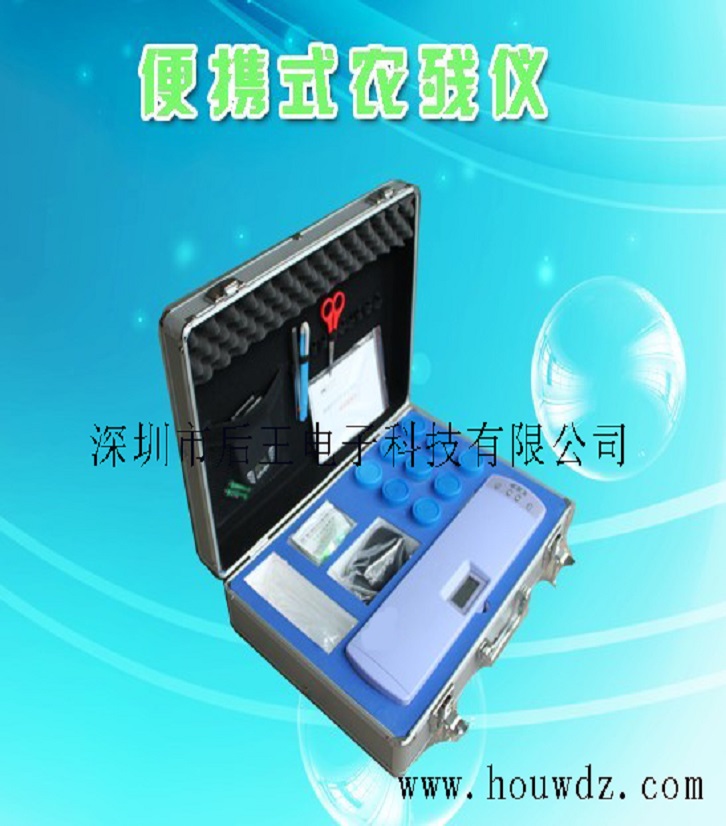

農產品質量安全檢測儀 便攜式農藥殘留檢測儀

便攜式農藥殘留檢測儀 農藥殘留快速檢測卡

農藥殘留快速檢測卡 便捷式食品安全檢測儀

便捷式食品安全檢測儀

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公眾號

官方公眾號