《關于進一步強化食品安全全鏈條監管的意見》深度解讀

《關于進一步強化食品安全全鏈條監管的意見》(以下簡稱《意見》)是我國在食品安全領域的重要政策文件,首次系統性提出“全鏈條監管”理念,覆蓋從農田到餐桌的九大關鍵環節。以下從政策背景、核心要點、創新突破及實施意義四個維度進行深度解讀:

一、政策背景:破解食品安全治理三大矛盾

監管碎片化矛盾

傳統分段監管模式下,農業、市監、海關等部門職責交叉與銜接不暢,導致“監管縫隙”。如2022年某省“瘦肉精羊肉”事件暴露產地準出與市場準入銜接漏洞。新業態風險矛盾

直播帶貨、社區團購等新業態爆發式增長,2023年某網紅帶貨變質海鮮事件反映現行監管滯后于業態創新。

技術賦能不足矛盾

據國家食品安全風險評估中心統計,約37%的食安事件源于檢測技術覆蓋不全,如新型獸藥殘留缺乏快速檢測手段。

二、核心要點:九大鏈條構建監管閉環

(一)全鏈條治理框架

|

環節 |

監管重點 |

創新舉措 |

|

農產品生產 |

產地準出與市場準入銜接 |

承諾達標合格證電子化流轉系統 |

|

食品加工 |

許可審查標準化 |

建立特殊食品"優先審評綠色通道" |

|

倉儲物流 |

溫控追溯體系 |

冷庫強制接入國家溫控監測平臺 |

|

流通銷售 |

新業態責任穿透 |

直播帶貨實行"商品+主播"雙備案制 |

|

餐飲服務 |

過程透明化 |

學校食堂實施"區塊鏈食材溯源" |

|

進口食品 |

風險聯防聯控 |

跨境電商負面清單動態調整機制 |

(二)技術治理突破

數字化監管:推廣運輸電子聯單、檢驗檢疫無紙化出證

智能檢測:要求屠宰場配備AI獸藥殘留快檢設備

區塊鏈應用:建立進口食品全鏈條存證系統

(三)責任重構

企業主體責任:網絡平臺需設立食安風險保證金

屬地管理責任:將食安考核納入地方政府KPI

跨部門協同:建立食安警情"15分鐘應急響應圈"

三、創新突破:五大制度性革新

承諾達標合格證升級

推行電子合格證與區塊鏈存證,實現產地信息"一掃溯源",預計2026年覆蓋90%規模以上生產基地。冷鏈監管革命

強制冷藏車安裝5G溫控終端,數據直傳國家監管平臺,溫度偏離超限自動觸發預警。新業態穿透式監管

建立"網紅主播食安信用分"制度,嚴重違規者實施行業禁入。校園食安防線

推行食堂食材"雙盲檢測"機制,供應商入庫產品隨機抽檢,檢測機構隨機指派。

進口食品閉環管理

建立"口岸-市場"檢測數據聯動機制,境外通報風險產品24小時內下架。

四、實施路徑與挑戰

階段目標

2025年底:完成省級監管平臺數字化改造

2026年底:實現重點品類全鏈條可追溯

2027年底:建成國家食安風險預警中心

關鍵挑戰

中小企業合規成本:需配套財政補貼政策

數據孤島破除:亟待建立部際數據共享標準

基層執法能力:需開展百萬監管人員數字技能培訓

五、戰略意義:構建食安治理新范式

《意見》標志著我國食品安全監管從"事后應對"轉向"事前防控",從"分段管理"升級為"系統治理"。通過制度創新與科技賦能雙輪驅動,預計到2027年可實現:

重大食安事件發生率下降40%

問題食品召回響應時間縮短至4小時

消費者食安滿意度提升至92%以上

此文件的出臺,不僅為"健康中國2030"戰略提供支撐,更為全球食安治理貢獻"中國方案"。下一步需關注配套細則出臺及試點地區經驗推廣,真正筑牢從田間到舌尖的安全防線。

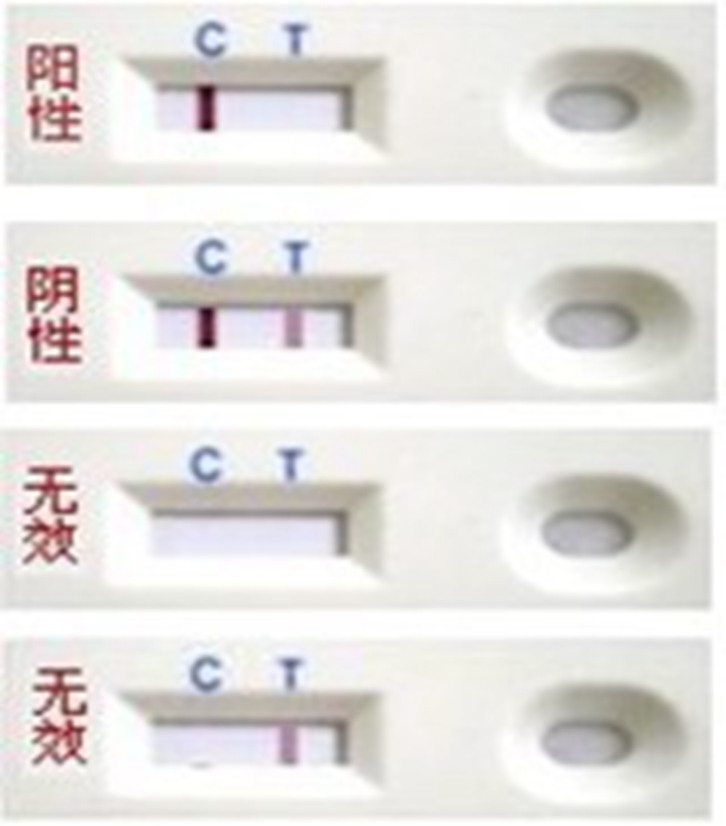

脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡

脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡 磷酸鹽(保水劑)檢測儀

磷酸鹽(保水劑)檢測儀 磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒

磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒 肉類安全檢測儀

肉類安全檢測儀 多參數水質快速檢測儀

多參數水質快速檢測儀 抗生素殘留快速檢測儀

抗生素殘留快速檢測儀 熒光增白劑檢測儀

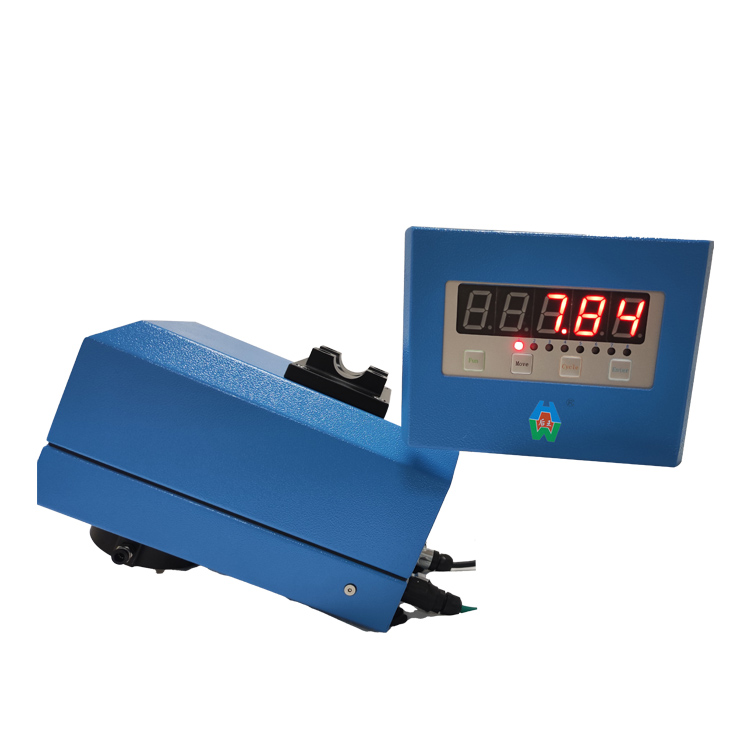

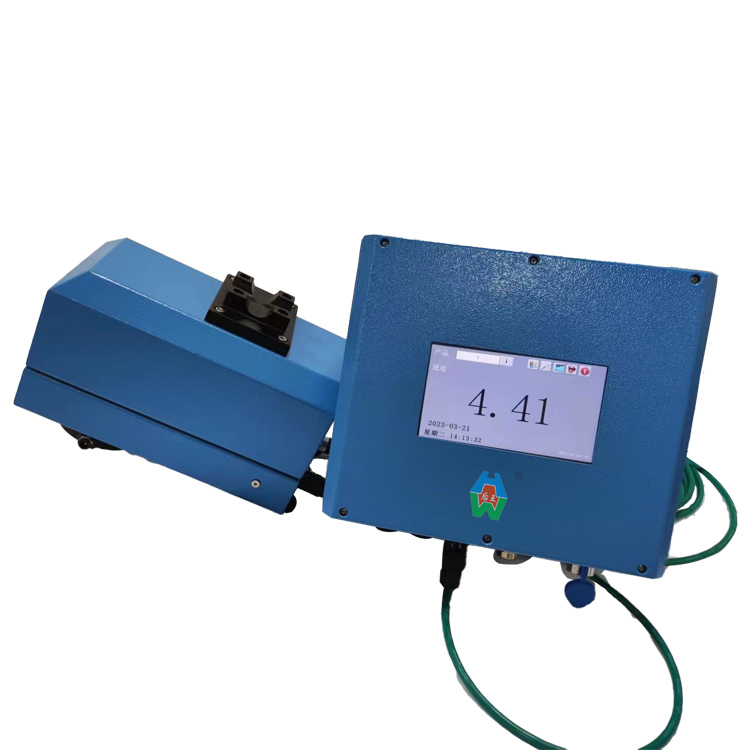

熒光增白劑檢測儀 在線紅外水分儀

在線紅外水分儀 近紅外全光譜水分儀

近紅外全光譜水分儀 農藥殘留檢測卡(膠體金法)

農藥殘留檢測卡(膠體金法) 卡爾-費休電量法水分儀

卡爾-費休電量法水分儀 烘干法水分測定儀

烘干法水分測定儀 藥物殘留快速檢測儀

藥物殘留快速檢測儀 瘦肉精快速檢測儀

瘦肉精快速檢測儀 明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒

明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒 水分快速測定儀

水分快速測定儀 手持式ATP熒光檢測儀

手持式ATP熒光檢測儀 ATP生物熒光檢測儀

ATP生物熒光檢測儀 食用油品質快速檢測儀

食用油品質快速檢測儀 食品色素檢測儀

食品色素檢測儀 金標讀數儀

金標讀數儀 熒光定量分析儀

熒光定量分析儀 農藥殘毒檢測儀

農藥殘毒檢測儀 食物中毒檢測箱

食物中毒檢測箱 全能型食品安全檢測箱

全能型食品安全檢測箱 農藥殘留檢測試劑盒(紙片法)

農藥殘留檢測試劑盒(紙片法) 脫氫乙酸鈉檢測儀

脫氫乙酸鈉檢測儀 苯甲酸鈉含量檢測試劑盒

苯甲酸鈉含量檢測試劑盒 過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒

過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒 六通道多功能食品安全檢測儀

六通道多功能食品安全檢測儀 醬油氨基酸態氮檢測儀

醬油氨基酸態氮檢測儀 重金屬鉛快速檢測卡

重金屬鉛快速檢測卡 橡膠固含量檢測儀

橡膠固含量檢測儀 膠體金水產品藥物殘留檢測儀

膠體金水產品藥物殘留檢測儀 全自動微量水分測定儀

全自動微量水分測定儀 赭曲霉毒素A檢測儀

赭曲霉毒素A檢測儀 病害肉檢測儀

病害肉檢測儀 SF-60鹵素水分測定儀

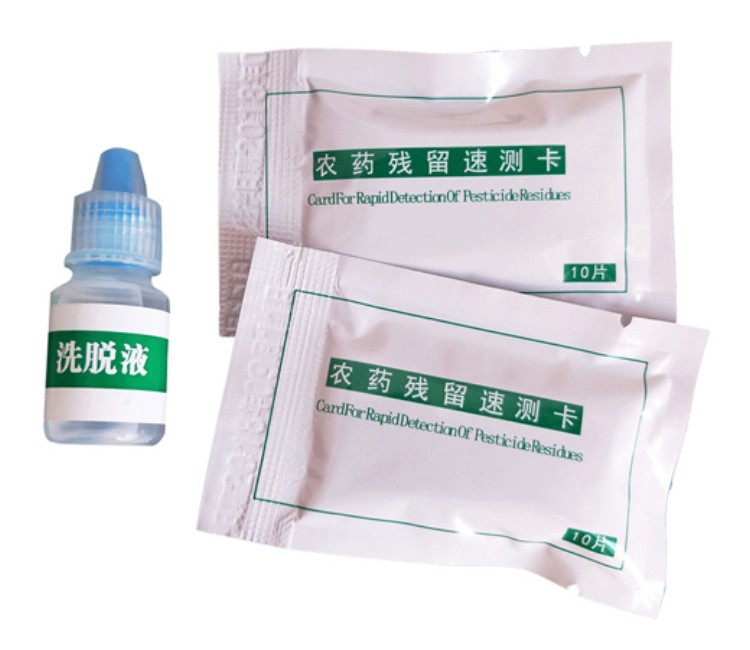

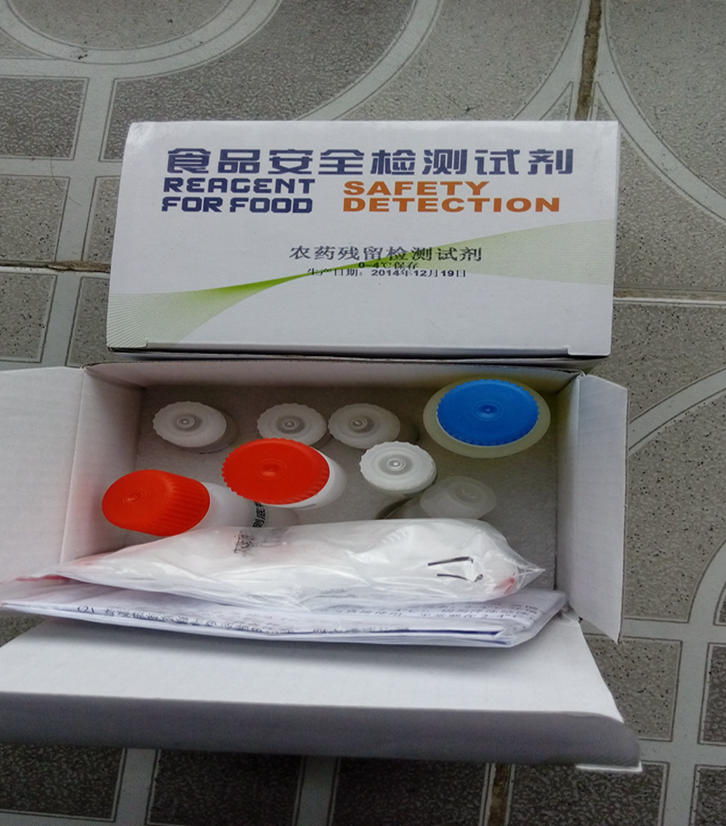

SF-60鹵素水分測定儀 農藥殘留檢測試劑盒

農藥殘留檢測試劑盒 動物疫病檢測儀

動物疫病檢測儀 依維柯食品質量安全檢測車

依維柯食品質量安全檢測車 抗生素藥物殘留檢測儀

抗生素藥物殘留檢測儀 黃曲霉毒素檢測儀

黃曲霉毒素檢測儀 T-2毒素檢測儀

T-2毒素檢測儀 嘔吐毒素熒光定量檢測儀

嘔吐毒素熒光定量檢測儀 真菌毒素熒光定量檢測儀

真菌毒素熒光定量檢測儀 農產品質量安全檢測儀

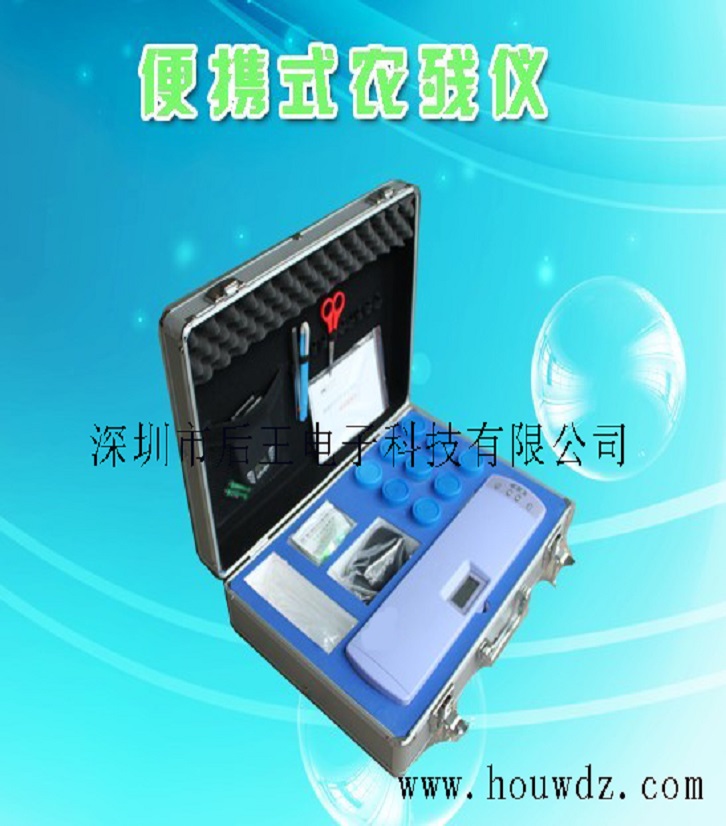

農產品質量安全檢測儀 便攜式農藥殘留檢測儀

便攜式農藥殘留檢測儀 農藥殘留快速檢測卡

農藥殘留快速檢測卡 便捷式食品安全檢測儀

便捷式食品安全檢測儀

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公眾號

官方公眾號